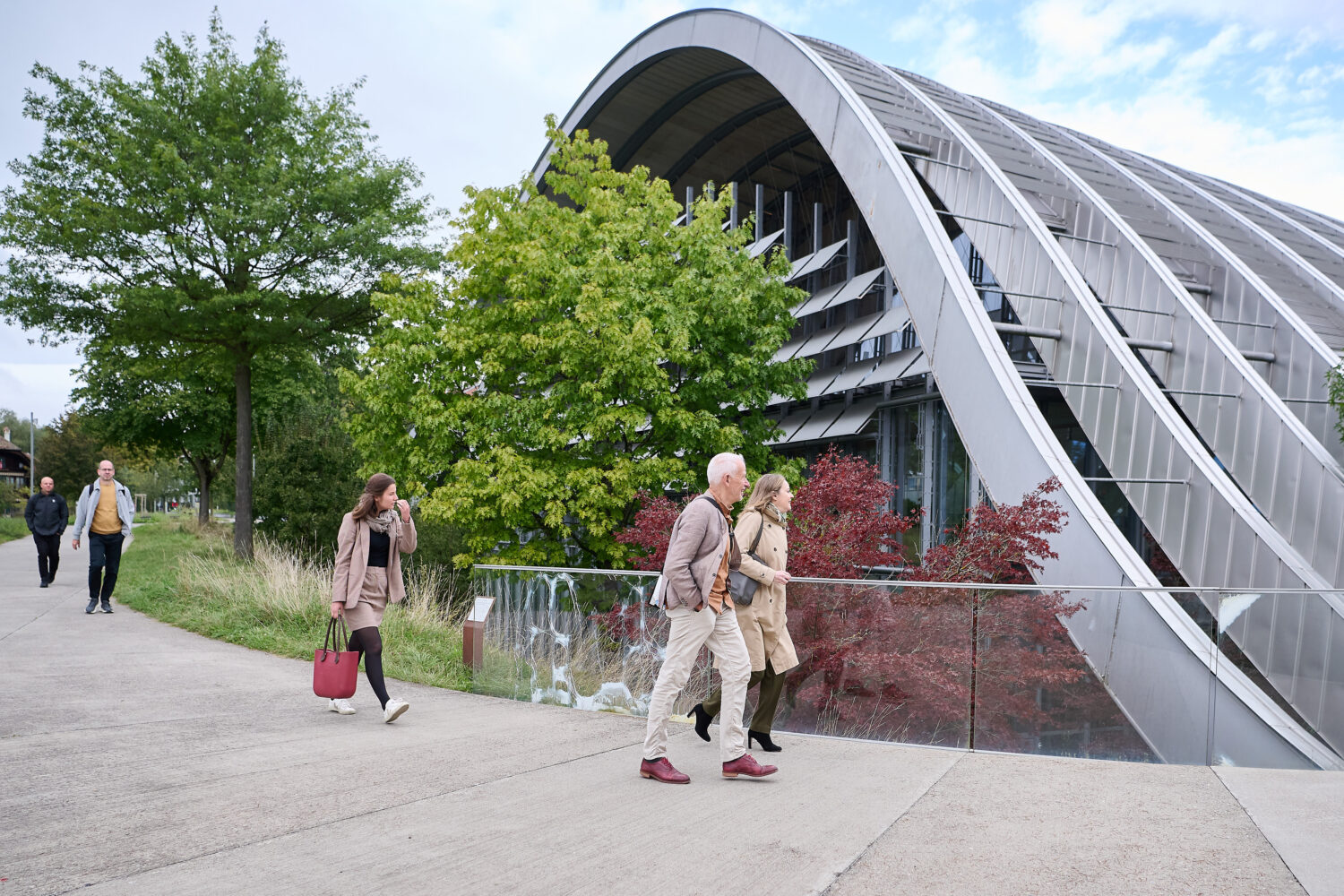

Gäste aus der ganzen Schweiz treffen im Zentrum Paul Klee in Bern ein. © BAK / Fotos: Barbara Héritier

9 janvier 2025

Stiftung Baukultur Schweiz | D'un point vue personnel

Rendezvous der Positionen am Forum Baukultur 2024

Im Herbst veranstaltete das Bundesamt für Kultur (BAK) das Forum Baukultur in Bern, das nun bereits zum vierten Mal stattfand. Auch die Stiftung Baukultur Schweiz trug mit einem Referat zum Anlass bei.

Carine Bachmann, Direktorin des Bundesamtes für Kultur, eröffnet das Forum. © BAK / Fotos: Barbara Héritier

Das gut besuchte Forum fand im architektonisch beeindruckenden Zentrum Paul Klee – einem Werk von Renzo Piano – statt. Vor dieser berühmten Kulisse diskutierten namhafte Vertreter:innen aus Gesellschaft, Politik und Bauwesen über die Zukunft der Baukultur in der Schweiz. Carine Bachmann, Direktorin des Bundesamtes für Kultur, eröffnete das Forum mit klaren Worten: «Wie wir mit unserer gebauten Umwelt umgehen und wie wir in ihr leben, ist eine eminent kulturelle Frage. Baukultur betrifft uns alle – weit über das klassische Kulturpublikum hinaus.» Damit erinnerte Bachmann an die Worte des Bundesrates, der in seiner Kulturbotschaft 2025–2028 die Bedeutung der Baukultur als Bestandteil nachhaltiger Entwicklung hervorhebt. Diese Botschaft enthält nicht nur strategische Ziele, sondern fordert auch eine stärkere rechtliche Verankerung der Baukultur, wie beispielsweise durch eine Revision des Natur- und Heimatschutzgesetzes. Trotz der Ablehnung eines solchen Revisionsvorschlages im Parlament wurde deutlich: Die Qualität der gebauten Umwelt wird von allen Akteur:innen anerkannt. Alle, so beschreibt Bachmann die Stimmung im Parlament, stünden für eine gute Entwicklung ein. Aber was bedeutet «gut» in diesem Kontext? Unterschiedliche Interessen – von der Bereitstellung von Wohnraum über den Ausbau erneuerbarer Energien bis hin zum Erhalt unseres baukulturellen Erbes – machen einen ständigen Dialog notwendig.

Interdisziplinärer Austausch

Das Forum Baukultur war selbst ein gelungenes Beispiel für diesen Dialog. Unter dem Titel «Hohe Baukultur – Rendezvous der Positionen» lud das BAK insgesamt sechs Referierende ein, ihre Perspektive auf die Baukultur zu präsentieren. Die bewusste Auswahl kontroverser Positionen sorgte für ein Spannungsfeld, das zu einem fruchtbaren Austausch führte. Nach den Vorträgen, aufgeteilt in zwei Themenbereiche, waren interdisziplinäre Gruppendiskussionen auf dem Programm, in denen gemeinsam über die eigenen Fachgrenzen hinausgedacht wurde.

Auch an den Landesgrenzen hielt man nicht fest: Als erster geladener Gast referierte Yves Bovero, Direktor der Société d’économie mixte du Plessis-Robinson SEMPRO, aus Frankreich. Er stellte ein Projekt vor, bei dem in einer Banlieue nahe Paris eine neue Gartenstadt im neo-klassizistischen Stil entstand. Diese Herangehensweise, die sowohl ästhetische als auch sozialräumliche Herausforderungen adressierte, wirkte für das Schweizer Publikum erfrischend anders und regte zum Nachdenken an. Dieser Blick von aussen schärfte das Bewusstsein für die eigenen Vorstellungen über Baukultur.

Oliver Martin, Leiter der Sektion Baukultur des BAK. © BAK / Fotos: Barbara Héritier

Enrico Slongo, Präsident der Stiftung Baukultur Schweiz. © BAK / Fotos: Barbara Héritier

Multiperspektivität als Grundlage

Wie wichtig die Vielfalt der Perspektiven ist, unterstrich auch Oliver Martin, Leiter Sektion Baukultur des BAK. Er erinnerte daran, das Perspektiven nicht schwarz oder weiss sein müssen, sondern auch Graustufen zulassen. Gerade Positionen, die unterschiedliche Perspektiven aufnehmen können, sind dabei besonders wertvoll für einen konstruktiven Austausch. Martin gab zu bedenken, dass in verschiedenen Disziplinen oft unterschiedliches Wissen, andere Daten und verschiedenartige Erkenntnisse verwendet werden. Diese tangieren oft unterschiedliche Bedürfnisse und Interessen. Schliesslich gilt es, diese unterschiedlichen Blickwinkel zusammenzubringen und eine gemeinsame Grundlage zu erarbeiten.

Auch die Stiftung Baukultur Schweiz hob in ihrem Beitrag die Bedeutung der Multiperspektivität hervor. Enrico Slongo, Präsident der Stiftung Baukultur Schweiz und Stadtarchitekt der Stadt Fribourg, präsentierte Antworten auf Fragen des BAK zur hohen Baukultur. Die Antworten erarbeitete die Stiftung interdisziplinär, indem sie fundierte Positionen der Mitglieder aus Stiftungsrat und Beirat herbeizog. Um zu bestimmen, was hohe Baukultur ausmacht, sei gemäss Slongo sowohl ein Blick zurück wie auch ein Blick nach vorne notwendig. Schliesslich definiert sich hohe Baukultur aus dem Ort heraus. Sie ist kontextspezifisch. Deshalb gilt es, in jeder Situation neu auszuhandeln, wie eine hohe Qualität an einem bestimmten Ort erreicht werden kann.

Interdisziplinärer Austausch in Gruppen. © BAK / Fotos: Barbara Héritier

Enrico Slongo nimmt an der Diskussion teil. © BAK / Fotos: Barbara Héritier

Die Qualität der Baukultur

Da es sich bei hoher Baukultur um einen qualitativen Wert handelt, ist sie im herkömmlichen Sinne nicht messbar, so Slongo. Das heisst jedoch nicht, dass man hohe Baukultur nicht bestimmen kann. Denn Qualität ist erlebbar: Im Alltag benutzen wir Worte wie Wohlgefühl, Schönheit, Funktionalität oder Lebensqualität, um hohe Baukultur zu bewerten. Zahlen können den Dialog jedoch bereichern, wie beispielsweise Messwerte zur Nachhaltigkeit.

Voraussetzung jeder baukulturellen Diskussion ist explizit oder implizit eine Definition von hoher Baukultur. Das Verständnis von hoher Baukultur basiert selbst auf einer Vielheit von Perspektiven. Diese Vielheit ist in dem Davoser Qualitätssystem mit den acht Kriterien abgebildet. Slongo betonte, dass das Bewerten von Baukultur nach diesem System jedoch nur dann funktioniert, wenn alle acht Kriterien in ihrem Zusammenspiel berücksichtigt werden. Denn die acht Kriterien erweisen sich gerade deshalb in der Praxis als relativ robust, weil sie eine ganzheitliche Sicht auf die gebaute Umwelt ermöglichen.

Eine wichtige Frage bei der Bewertung von Baukultur ist schliesslich, wann diese stattfindet: Bei Bauabschluss, bei Wettbewerbsabgabe oder nach zehn Jahren Nutzungsphase? Diese Frage tangiert das erweiterte Problem der Zeitlichkeiten in der Architektur: Planungen dauern zum Teil mehrere Jahrzehnte. In einer Planungsphase können sich gesellschaftliche Bedürfnisse oder ästhetische Vorstellungen ändern. Manchmal bringt die Zeit andere Sichtweisen hervor, die womöglich neue Probleme sichtbar machen oder alte Probleme verschwinden lassen. Jede Zeit hat schliesslich die für sie spezifischen baukulturellen Herausforderungen, die es zu adressieren gilt.

Das Forum Baukultur 2024 war ein beeindruckendes Beispiel für einen konstruktiven Dialog über die gebaute Umwelt. Es zeigte, wie wichtig interdisziplinäre Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis für die Förderung hoher Baukultur sind. Es bleibt eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, hohe Baukultur zu fördern – sei es durch politische Anreizsysteme, Bildung oder den interdisziplinären Austausch. Denn letztlich gibt es nur eine gebaute Umwelt, in der wir gemeinsam leben. Und sie verdient es, mit Weitblick und Respekt gestaltet zu werden.

Caroline Tanner

Caroline Tanner ist Architektin, Autorin und Philosophin. Sie studierte Architektur an der ETH Zürich und arbeitete mehrere Jahre als Architekturjournalistin bei den NZZ Fachmedien. 2024 hat sie den «Master in Geschichte und Philosophie des Wissens» mit einer Arbeit in Architekturphilosophie mit der Bestnote abgeschlossen.

Stiftung Baukultur Schweiz

Die Stiftung Baukultur Schweiz ist eine nationale, neutrale und politisch unabhängige Stiftung. Im Frühjahr 2020 gegründet, bringt sie Akteure zusammen, schafft Plattformen, initiiert Prozesse und macht sich stark für jene, welche die Grundlagen der Baukultur inhaltlich ausarbeiten oder diese in der Praxis umsetzen.